特集珠洲のいろ

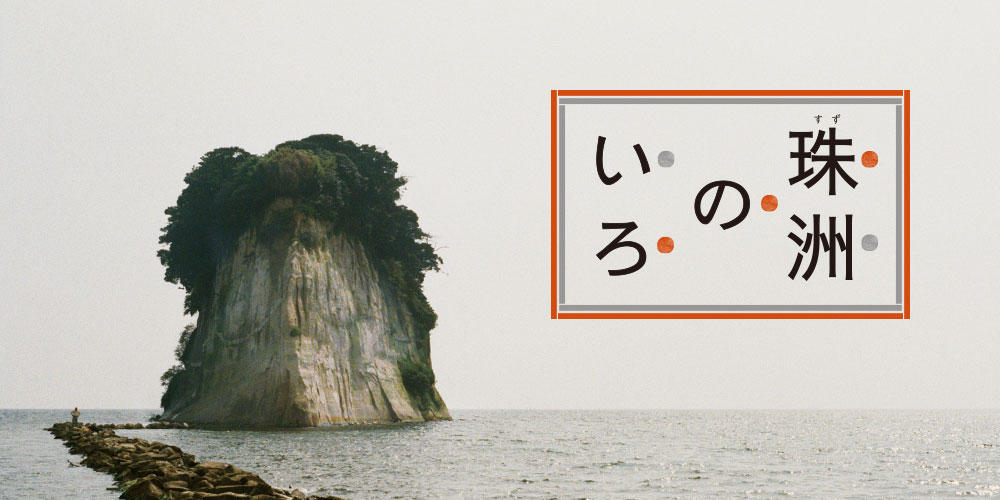

曇りがちなグレーの空。

海と空の淡い境界線。

派手な看板もほとんど目にすることがない。

ここは日本のさいはて、石川県珠洲市。

その清らかな響きの地は、簡素で美しい自然の色にあふれていた。

鵜飼海岸に位置する、珪藻土でできた「見附島」。

名前の由来は、空海が佐渡島から渡った際に、最初に見つけた島と言われている。

柔らかな光を浴びて

黒い瓦屋根が輝く

日本海に突き出た石川県・能登半島。そのいちばん先端に、珠洲市はある。三方を海に囲まれたこの地は、どこへ行くにも広大な蒼い海が見え、それらは、日本海に面した地域独特のグレーがかった空をまとっている。日本地図で現在地を確認すると、さいはての地にいることに高揚感を感じずにはいられない。珠洲では、この独特の地形と風土からしか生まれない暮らしの営みが静かに受け継がれてきた。

能登空港から珠洲市内へ向かう道中、最初に目を奪われるのが、黒々とした瓦屋根が連なる光景だ。土地の人は、屋根は黒いものでしょう?とその反応を不思議がる。

その昔、珠洲は能登瓦の一大産地だった。三崎町に暮らす濱野泰子さん一家もかつては瓦製造を、現在は瓦葺きを生業としている。自宅前は海がひろがる静かな環境だが、瓦産業が最盛期だった幼い頃は、まったく違う風景が広がっていた。

「海岸線に瓦工場が何十軒も並んでいたんです。富山などから来た船が沖に停泊すると、船頭さんが札束を入れたリュックを背負ってやってきて、『この窯の瓦を全部買う』と言って、焼き立ての瓦を船に積んでいました」

曇り空の下で瓦屋根はどっしりと重厚な雰囲気を醸し、陽が射すと反射して一斉にキラキラと輝く。この光沢が日本海から吹き付ける強風や塩害に耐え、降り積もった雪を滑り落ちやすくしている。

「珠洲の粘土は硬いから、焼くと縮んで歪みやすい。そのぶん強くて丈夫で、風化しにくいんです」

現在、珠洲で瓦を製造するところはなくなってしまったものの、いまだ多くの家が黒い瓦屋根であることは、この土地らしい誇り高さのような気がした。

高温で溶けた灰が自然の釉薬となって、珠洲焼独特の光沢と黒を生み出す。

高温で溶けた灰が自然の釉薬となって、珠洲焼独特の光沢と黒を生み出す。

手間を重ねて生まれる

黒灰色のグラデーション

渋みのある黒灰色に、自然の奥深さを感じるとともに、ここでも黒にこだわる珠洲の人々に興味がわく。瓦と同じ土を使っているのに、その表情がまったく異なるのが珠洲焼だ。釉薬を使わずに焼き締められた佇まいは、古墳時代中期に大陸から伝わった須恵器の流れを汲んでいるといわれ、素朴だがずっと眺めていたくなるような不思議な魅力がある。

珠洲焼は、14世紀、日本列島の四分の一に広がるほど繁栄したが、戦国時代に廃絶。それ以来約400年もの間姿を消していた。しかし、中世の日本を代表する焼き物の一つである珠洲焼をどうにか復活させたいと、地域の人々によって1978年に再興された。

この黒は、通常の焼き物の工程にひと手間加えることで生まれる。窯に酸素を入れず、不完全燃焼の状態にして燻すことで初めて黒に染まるのだ。しかも昔ながらの薪窯で焼くと、灰が器に模様を描き、さらに味わい深くなる。最近は、作業的には楽なガス釜を使うことも少なくないが、この豊かな表情を見たいがために、作家たちは自らも真っ黒になりながら、手間に手間を重ねて薪窯と格闘する。珠洲焼の工程を知ると、黒灰色がどんな色よりも鮮やかに見えてくる。

珠洲焼の花器は、植物が映えるだけでなく、炭化成分が水を浄化させ、花を長持ちさせる効果も生まれる。使い込むほどに艶の増すおちょこは、晩酌の良き相棒となる。再び歩み出して40年にも満たないが、珠洲焼は暮らしを彩る器として親しまれている。

灰色から淡い夕日色に

土が生まれ変わるとき

海に生息していた植物性プランクトンが堆積してできた珪藻土。珠洲の大地はこの珪藻土によって形づくられている。

「珠洲の珪藻土は、公的な資料で確認できる最古のもので1000年以上前。塩づくりの際に海水を煮詰めるための炉材として使われていました。この辺りの人は、珪藻土のことを単に岩と呼んで、江戸時代の頃は自家用として各々が山から掘り出して、かまどや炉に使っていたそうです」

珪藻土の採取から加工まで行っている、能登燃焼器工業株式会社の舟場慎一さんが説明してくれた。

珠洲の良質な珪藻土は、主に七輪や工業用品に加工されている。掘り出した珪藻土を粉砕して加工するところが多いなか、ひとつの塊で珪藻土を切り出し、それを削って成形・加工しているのは、珠洲だけなのだ。良質な土だからできることではあるが、成形中に少しでも割れたら商品にならないので、必然的に無駄も多くなる。

珪藻土の採取・加工は、地道で根気のいる作業だ。切り出しは暗い坑道で、特殊なノミを使って手作業で行われる。切り出したばかりの珪藻土は濃い灰色でずっしりと重い。硬さはチョコレート程度で、それを七輪やコンロなどの形に整えていく。成形したものを丸2日かけて焼くと、珪藻土は淡い夕日色になって、炉から姿を現す。

能登半島には、「能登はやさしや 土までも」という労作歌がある。人はもとより土までも優しいという意味だ。

珠洲の風土が生みなすさまざまな色に共通する、控えめで端正な美しさ。決して派手ではないけれど、昔ながらの営みを当たり前のように続けてきた珠洲の人々の気質と風土が織り成すその美しさに気がついたぶんだけ、珠洲のことが好きになっていた。

写真:志保石薫(上戸地区) 文:兵藤育子 編集:森若奈(『雛形』編集部)

- ストリートスナップ

- わるないわ〜投稿写真ピックアップ