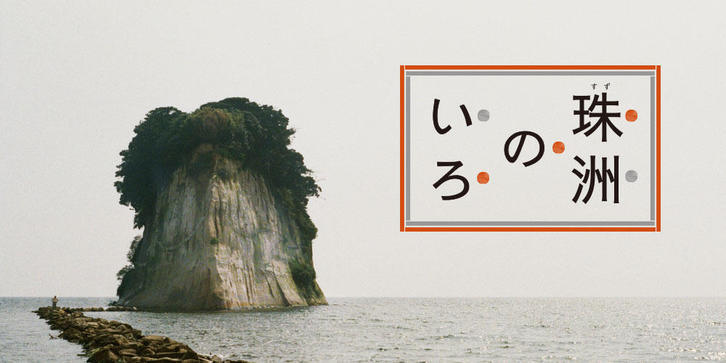

特集里山と里海と生きる

珠洲市を含む能登半島は、日本で初めて世界農業遺産「能登の里山里海」に認定された土地。

食文化や祭りなどの風習にいたるまで、この地の人々は山と海と密接に関わり、共に生きてきた。

過去から現在、そして未来へと続いていく、山と海との暮らし方。

珠洲は、里山(農地)と里海がつながっている。双方から多くの恵みを享受できる暮らしは、さまざまな知恵と技術を育んできた。折戸地区にて。

山と海、両方からの恵みが

循環している珠洲の暮らし

黒い瓦屋根の家並み、急傾斜の地に広がる棚田、天日で稲穂を干す「はざ干し」、潮風から家を守る竹の垣根「間垣」……。三方を海に囲まれた能登半島は、農山漁村の風景が広がり、塩作りや炭焼きなど自然を利用した伝統的な知恵と技術がいまに受け継がれている。ここで生きる人たちは、長きにわたって海と山の両方から恵みを受け、独特の生活習慣や祭りなどの風習を育んできた。こうした自然のなかでの暮らしそのものが評価され、2011年、「能登の里山里海」として世界農業遺産に日本で初めて認定。海もあれば山もあるような地域は日本に珍しくないはずなのに、なぜ能登がそれほど注目されるのだろう。地元の人にとっては昔から当たり前にあった、里山里海で営まれている珠洲の暮らしについて紐解いてみることにした。

海にほど近い木漏れ日の注ぐ森の中で栽培されている、しいたけ。

海にほど近い木漏れ日の注ぐ森の中で栽培されている、しいたけ。

里山里海の意味を考える

里山という言葉には馴染みがあるが、里海ははじめて耳にする人も多いだろう。金沢大学客員教授で里山里海について研究している中村浩二先生は、「ふたつに共通しているのは、人間の営みによってつくられてきた景観(生態系)であること」だと話す。

「里山は、農業や林業など人の手が加わり、生産活動が行われている場所のことで、里海も同様、人間によって生産活動が行われている沿岸域を指します。ただ、里山という言葉は、鎮守の森や棚田をイメージする人もいますが、大きな水田や平地も含めて考えるべきだと思っています」

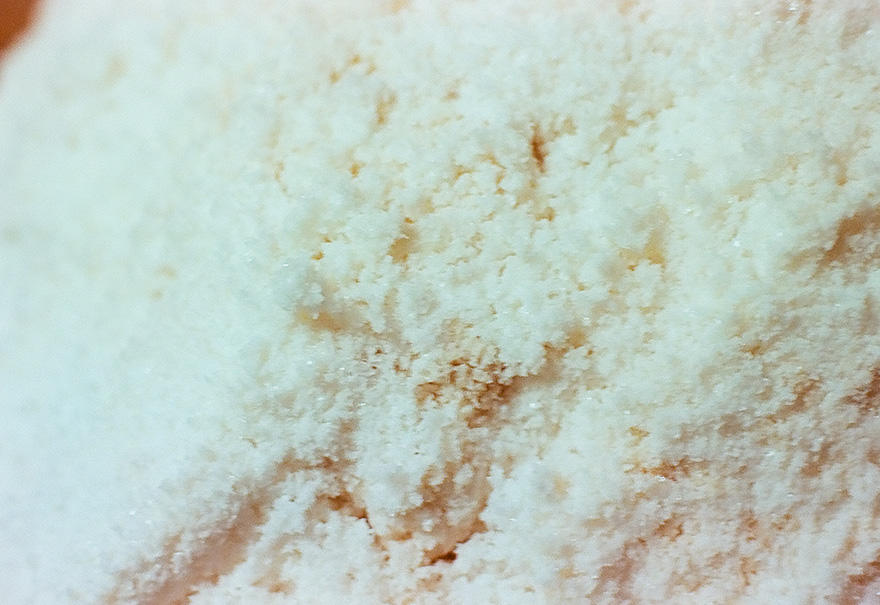

日本では能登のみに現存する製塩法「揚げ浜式製塩」を行っている、道の駅すず塩田村。

日本では能登のみに現存する製塩法「揚げ浜式製塩」を行っている、道の駅すず塩田村。

さらに里山問題にも、都市化により減少しつつある農地や森林を守ることと、過疎高齢化で農林地が維持できなくなっていることの2つがあるという。

「そういった曖昧な里山についての見方を整理して、自然や生態系の現状評価をするために、10年ほど前から里山を国際基準でみる動きが始まっています」

珠洲市で行われている金沢大学の「能登里山里海マイスター育成プログラム」は、その先駆けといえる存在。里山里海文化を学び、地域課題を解決する人材育成に取り組んでいる。

「里山と里海の両方があり、しかもそれぞれが近くにあることが、珠洲の大きな特徴です。さまざまな里山里海活動があり、世界農業遺産にも認定されている。これからは、それがなぜ能登なのかを地元の人が自ら考え、実践していくことが大事だと思っています」

濃縮された海水を釜で炊くときの燃料に間伐材を使用している。

濃縮された海水を釜で炊くときの燃料に間伐材を使用している。

人がいて初めて生まれる

山と海のつながり

珠洲では揚げ浜式製塩が国内で唯一伝承されてきたが、塩作りには燃料となる薪が不可欠。薪を取ることは必然的に里山の手入れにつながる。このように伝統的に受け継がれてきた塩作りの文化も山と海の循環で成り立っているのだ。

家業を継いで製炭工場を営んでいる大野長一郎さんは、里山の保全活動をしながら、自然と人のあり方を模索しているひとり。長一郎さんの代から茶道用の炭の生産を始めたのだが、材料となるクヌギを休耕地に毎年植林している。

「植林を通して環境を変えるというより、人の意識を変えることが大事だと思っています」

植林したクヌギの前に立つ大野さん。炭に使える大きさに成長するまで8年かかる。

植林したクヌギの前に立つ大野さん。炭に使える大きさに成長するまで8年かかる。

切ったクヌギの株からは、数本の新芽が育つ。

切ったクヌギの株からは、数本の新芽が育つ。

故郷の里山里海が世界農業遺産に認定された事実は、喜ぶべきことというより、そこに生きる人に「責任が生じた」のだと長一郎さんは受け止めている。

「里山里海というのは、結局のところ風景のことではなく、人だと思うのです。山と海のつながりは、間に人がいるから生まれるわけで、僕たちのように自然の恵みを生業にしている人同士がつながっていくことが大事。それによって前進もするし後退もする。常に変化していくものなんですよね、きっと」

長一郎さんがつくるクヌギの茶道炭は高級品とされ、菊の花のような美しさ。

長一郎さんがつくるクヌギの茶道炭は高級品とされ、菊の花のような美しさ。

写真:志保石薫(上戸地区) 文:兵藤育子 編集:森若奈(『雛形』編集部)

- ストリートスナップ

- わるないわ〜投稿写真ピックアップ